Neuvième abbesse

788-810

Fille de Pépin le Bref et de la reine Berthe et sœur de Charlemagne

Née vers 757 et élevée dans le monastère de Chelles en qualité de pensionnaire pour y être élevée dans l’étude des lettres et dans la pratique de la religion, avec d’autres princesses de son âge. Elle devint si célèbre par ses vertus qu’elle s’attira l’estime des peuples, des papes, des évêques, des empereurs et des rois. Le pape Paul I l’appelle « très noble » dans la lettre qu’il écrivit à Pépin, Théodulphe, évêque d’Orléans, l’appelle « très sainte » et témoigne un grand désir de la voir, Constentin-Copronime, empereur d’Orient, la demande en mariage pour son fils Léon et Didier, roi des Lombards, pour son fils Adalgise. Afin de se débarrasser des sollicitations dont elle était assiégée, elle s’adressa au protecteur des âmes, au Souverain-Pontife. Etienne III, ennemi lui-même, comme ses prédécesseurs, des princes lombards, joignit ses instances auprès de sa mère à celles de la jeune fille et obtint pour elle la liberté de vivre en paix dans le cloître, loin du monde, plus près de Dieu. Elle n’avait que 13 ans (770).

Elle fut abbesse de Chelles vers 788. Le catalogue des abbesses la met après Marcile.

On trouve dans les annales de Metz que l’an 804 Charlemagne laissa le pape Léon III à Saint-Médard de Soissons pour venir à Chelles en diligence sur la nouvelle qu’il reçut de la maladie de sa sœur. Gisèle guérit.

En reconnaissance, la princesse consacra les années que Dieu voulut bien lui réserver à une étude plus approfondie sur les saintes Écritures, à la pratique plus étroite des vertus chrétiennes et spécialement aux bonnes œuvres. Les pauvres, les prisonniers, les églises, eurent une large part dans ses aumônes. C’est ainsi que Fardulfe, abbé de Saint-Denis, fut témoin de ses libéralités en l’honneur du tombeau des premiers martyrs de la France. Dans une lettre qu’elle lui adresse, en lui faisant don de plusieurs terres, elle dit avoir appris de saint Augustin que le monde, avec tout ce qu’il renferme, se consume, se perd, tandis que l’aumône contribue à nous faire mériter le Ciel. Les princes, ses neveux, Charles, Pépin et Louis, souscrivirent eux-mêmes aux lettres de cette donation, datée d’Aix-la-Chapelle, le 13 juin 799 (chartrier de Saint-Denis, pièce n°65).D’autres abbayes, celle de Soissons en particulier, reçurent des marques généreuses de ses libéralités.

Elle eut quatre princesses pour religieuses, Gisele et Rictrude, filles de Charlemagne, Colombe, princesse d’Angleterre et une princesse de Bavière, la fille de Thasillon.

Le savant Alcuin, abbé de Saint-Martin de Tours, instruisit ces jeunes princesses dans les Saintes-Écritures, ce que nous apprenons par une lettre que Gisèle et Rictrude lui écrivirent ou elles l’appellent leur maître, leur docteur et leur père et par laquelle elles le prient de leur expliquer l’évangile de saint- Jean. Ce savant homme se rendit à leur prière et travailla au commentaire qu’elles désiraient, dont il adressa les cinq premiers livres de cet ouvrage à Gisèle et à Rictrude et les deux autres à Gisèle (l’abbesse) et à Colombe.

Charlemagne éprouvait autant de tendresse pour sa sœur que de vénération pour l’abbesse. Il aimait à la visiter dans son monastère de Chelles. Giselle rendait à son frère l’affection qu’il lui portait, et, malgré tout son amour pour la retraite, elle quittait parfois la douce solitude du cloître pour se rendre à la cour. Alcuin nous a conservé le souvenir de l’une de ses visites.

Le pape Léon III était en France, Charlemagne vint à sa rencontre. L’entrevue eut lieu à Reims, dans l’église de Saint-Rémi. Après avoir célébré ensemble les fêtes de Noël à Quiercy, le pape et l’empereur se dirigèrent vers Soissons. A cette nouvelle, Gisèle résolut d’y aller recevoir la bénédiction du chef de l’Église et embrasser son frère. Un autre motif encore lui faisait un devoir d’accomplir ce voyage. L’abbaye de Soissons dépendait de sa prélature ; elle devait donc accompagner les filles de ce monastère et se mettre à leur tête pour faire cortège au pape. Alcuin nous rapporte qu’elle devint l’admiration de toute l’assemblée. Sa mise était simple, comme celle de ses compagnes ; comme elles, elle cachait sa modestie sous un voile de couleur rouge, plus brillant que le feu des pierreries. A voir ce chœur de vierges, on eût dit une troupe d’anges descendus du ciel pour relever l’éclat de cette cérémonie.

Ses manières nobles et sa modestie religieuse lui attiraient la vénération de toute cette illustre assemblée. Voici ce que dit le savant Alcuin :

Gisela post istas sequitur candore coruscans, virgineo comitata choro, micat auroa purpurs yecta, etc

C’est elle qui a fait bâtir la grande église primitive de l’abbaye qui est dédiée à la sainte-Vierge, qui sera par la suite, suite à l’incendie de 1226 , remplacée par une abbatiale à peu près au même emplacement. Elle y transféra ses religieuses et mit à la disposition des moines, l’abbaye étant double, l’église de Sainte-Croix ainsi que celle de Saint-Georges. De là le nom de congrégation de Saint-Georges ou de clercs de Saint-Georges que l’on donnait aux moines de Chelles.

Alcuin qui lui écrivit deux lettres, lui marque qu’il approuve fort son zèle et les soins qu’elle se donne de faire travailler à cet édifice et la remercie de la bonté qu’elle avait eue de lui envoyer une croix et une chape qui lui avaient été très agréables.

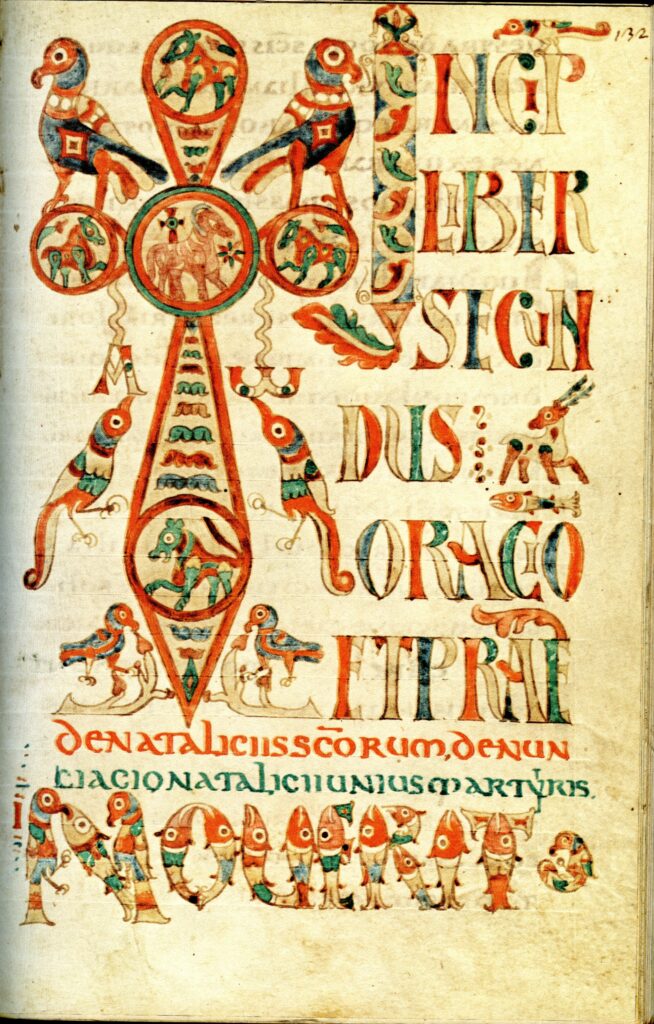

Giselle procura beaucoup de biens à son abbaye de Chelles et à celle de Notre-Dame de Soissons dont on assure qu’elle était abbesse sans quitter sa demeure ni son gouvernement de Chelles. Elle continua à cultiver les Saintes Lettres et à protéger les savants, on lui doit à Chelles et à son amour de la liturgie, un magnifique livre des évangiles, un sacramentaire, un missel et un bréviaire gothique écrit pendant son gouvernement.

Ce fut aussi la présence d’un scriptorium, dans un couvent féminin, qui illustre plus particulièrement cette prélature.

En 1983, l’existence d’un scriptorium à Notre-Dame de Chelles est prouvée de manière irréfutable, lorsque Jean-Pierre Laporte découvre dans la chasse de saint Florus la vaste collection des authentiques de reliques qui y avaient été dissimulées en 1792.

C’est au scriptorium qu’on écrivit le Sacramentaire gélasien de Chelles.

Sacramentaire gélasien de Chelles, Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 316, f°132.

Elle est morte à Chelles le 6 juin 810 âgée de 53 ans, quatre ans avant la mort de son frère arrivée le 28 janvier 814.

† III Kal. d’août (30 juillet 810)

Dite LUCIA dans la correspondance d’ALCUIN (MGH lettre 214)

(DOM PORCHERON,p.68, bibliothèque diocésaine de Meaux, TR 436.34. 326).

(BERTHAULT, l’abbaye de Chelles, résumés chronologiques, T1, p.42)

(Nécrologe de Chelles, Ms 418 de la bibliothèque de la Bourgeoisie à Berne), (MOLINIER, obituaire de la province de Sens et de Paris, t1, Paris 1902).

(L’ABBÉ DEGOUT, catalogue, notice sur les abbesses de Chelles)

(JEAN-PIERRE LAPORTE, Le trésor des Saints de Chelles)

(ANDRÉ CLÉMENT, bulletin de la Société Archéologique et Historique de Chelles. Nouvelle série n°1).

(Charlotte DENOËL, l’art de l’enluminure N°58)